八一南昌起義家喻戶曉�,但繼南昌起義后,發(fā)生在三河壩的一場重要戰(zhàn)役鮮為人知�����。這是中國革命史上一場承前啟后的戰(zhàn)役�����,正如開國上將蕭克所說:沒有三河壩戰(zhàn)役�,就沒有后來的井岡山會師,中國人民解放軍的歷史亦將重寫�。

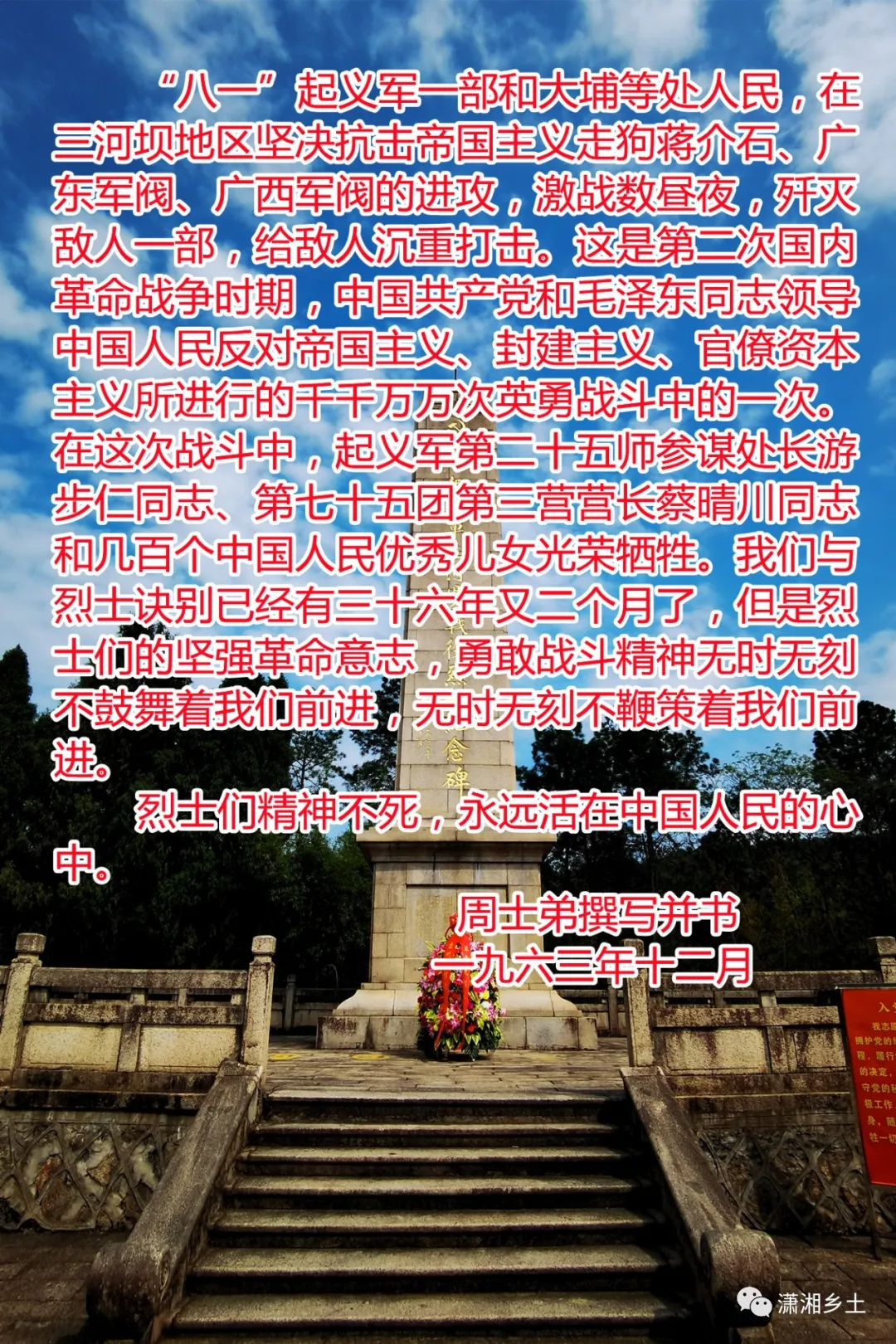

廣東省梅州市大埔縣三河鎮(zhèn)筆枝尾山上,高高矗立一塊紀念碑���,由朱德元帥親筆題寫的“八一起義軍三河壩戰(zhàn)役烈士紀念碑”十五個大字熠熠生輝���。這是為紀念在三河壩戰(zhàn)役中犧牲的烈士而修建的,碑文記錄了1927年10月南昌起義軍一部在三河壩與敵血戰(zhàn)的情況�。全文如下:

1927年8月1日,南昌起義打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍�����,標志著中國共產(chǎn)黨獨立地創(chuàng)造革命軍隊和領(lǐng)導(dǎo)革命戰(zhàn)爭的開始�。根據(jù)中共中央的原定計劃,起義部隊南下廣東��,準備恢復(fù)革命大本營����。

這是一條艱辛而曲折的道路。起義軍指戰(zhàn)員頂著烈日����,跋山涉水,沿途不斷與國民黨追兵作戰(zhàn)����。

9月22日,按照前委決定����,起義軍在三河壩執(zhí)行分兵計劃:周恩來、賀龍���、葉挺率主力由大埔乘船����,直奔潮汕;朱德率第25師和第9軍教育團�,留守三河壩。這就是軍史上著名的“三河壩分兵”�。

三河壩是個只有10平方公里的小鎮(zhèn),因梅江����、汀江、梅潭河在境內(nèi)交匯而得名���。起義軍前為滾滾東逝的江水�,后有步步緊逼的敵軍����。為最大可能地拖住敵人,給主力南下爭取寶貴時間���,必須充分利用地形����,發(fā)揮近戰(zhàn)優(yōu)勢��,以克服火力弱、彈藥匱乏的困難���。10月1日,朱德在獲悉敵人已進占梅縣�、正向三河壩撲來的消息后,立即主動放棄三河壩鎮(zhèn)����,渡過韓江移師對岸布防,避免了背水結(jié)陣的危險�。

韓江對岸八十多米高的筆枝尾山,險要茂密����,有一山鎮(zhèn)三江之勢,素有“得此控閩贛����,失此失潮汕”,是兵家必爭之地��。

10月2日晚��,敵軍乘夜偷渡�,遭起義軍半渡而擊。3日又在猛烈炮火的掩護下發(fā)起數(shù)次強渡,均被擊退��。4日��,敵軍趁著濃霧實施多路進攻�,并以一部從下游渡江,迂回包抄��。起義軍奮起抗擊�,予敵以大量殺傷。無奈敵眾我寡��,起義軍彈盡人疲���,多處陣地失守���,陷于三面包圍之中。見敵人的包圍圈越縮越小���,朱德果斷下令“次第掩護���,逐步撤退”,于6日抵達饒平以北的茂芝�����,從而保存了革命火種。

此時�,進軍潮汕地區(qū)的起義軍主力遭到失敗。在朱德等人的率領(lǐng)下��,起義軍余部歷經(jīng)艱辛走上井岡山����,與毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的工農(nóng)革命軍勝利會師�����,在我黨我軍歷史上寫下了濃墨重彩的一筆����。

三河壩戰(zhàn)役中,起義軍不足四千���,既無火炮又無后援���,甚至連子彈、手榴彈都十分有限�����。面對的是蔣介石嫡系錢大鈞部近兩萬人。在敵我兵力懸殊巨大的情況下��,與五倍于己的敵人殊死拼殺�����,據(jù)守三河壩����、掩護主力南下無疑是艱難而無畏的決定。滄海橫流��,方顯英雄本色��。在革命大局面前���,朱德明知不可為而為之�,義無反顧地擔(dān)當重任����,帶領(lǐng)部隊在三河壩堅守三天,為主力部隊南下創(chuàng)造有利條件����。

將士英勇兮氣吞山河�,流血犧牲兮無所畏懼��。具有戰(zhàn)斗精神的人民軍隊�,只要將個人命運與國家命運、民族命運��、人民命運緊緊相連�,就能所向披靡,不戰(zhàn)自威�,無往而不勝�����。

這段輝煌的建軍歷史不可忘卻���!

那個時代最激越���、最壯烈的生命音符不可忘卻!

在三河壩浴血奮戰(zhàn)��、誓死殺敵����、前赴后繼的每一位起義軍將士更不可忘卻�����!

免責(zé)聲明: 本文內(nèi)容來源于頌戈 �����,不代表本平臺的觀點和立場����。

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由注冊用戶自發(fā)貢獻�,版權(quán)歸原作者所有,武岡人網(wǎng)僅提供信息存儲服務(wù)����,不擁有其著作權(quán),亦不承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任�����。如果您發(fā)現(xiàn)本站中有涉嫌抄襲的內(nèi)容���,請通過郵箱(admin@4305.cn)進行舉報���,一經(jīng)查實�,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容�����。