最初聽聞今年的共青團活動�,選在街子古鎮(zhèn)及旁邊的鳳棲山時�����,我還不置可否�。川內的古鎮(zhèn),我去過太多��,大抵是古色古香的建筑群加上民族手工藝品的商業(yè)兜售�����,料想街子也不例外�����。直到見其真面�,才不得不為之驚艷��。

周五早上九點�����,一輛旅游大巴�,載著我們三十來位青年人�,開往街子古鎮(zhèn)去�����。說是青年人����,其實有很大一部分已然超齡了,當中也包括了我�。當我看著那些新來的血液,九零后的蓬勃青春�����,不免也會心生羨慕���。好在我們齡雖偏大���,人還未老,心更年輕��,青年的種種特質�����,我們也是有的�����。

經一個多小時�,我們的車抵達街子古鎮(zhèn)外的停車場�����。下了車���,先入古鎮(zhèn)游覽。連日陰沉的天����,到了今日,突然放晴了����,大概也因雨水的洗涮�����,空氣變得澄澈,天空也更顯明凈��。

有人說�����,中國人已經到了看到藍天白云就直呼美景的地步��。我有點認同這話����,但需要修改一下:任何風景�,一旦有了藍天白云的映襯��,就都變成了美景����。

今日天藍云白,美景的后決條件已然形成���。我們需要的�����,就是一雙遍覽美景的眼和一顆感悟美景的心。

街子古鎮(zhèn)西距成都50公里����,地處邛崍山脈。它坐落于崇州城西北25公里的鳳棲山下��,毗鄰青城后山和九龍山�。同時,街子古鎮(zhèn)又被稱為“唐求故里”��,是唐代“一瓢詩人”唐求的出生地����。唐求是唐代末期蜀州人,曾當過青城縣令�����,后隱居于味江山,也就是今天的街子場��,過著詩酒文章的生活�����,每成一詩����,就將詩稿搓成紙團,投入葫蘆�,故有“一瓢詩人”之稱��。

我們三三兩兩���,沿著詩人唐求當年投詩瓢于中的味江上行。味江河床寬闊����,江水清淺,成群的白鷺棲息其中���,時而有兩只一躍而起���,在空中吻頸交頭�、回旋翻轉����,又倏地回到江面上����,如表演一場雙人雜技�����,引我們驚呼陣陣���。

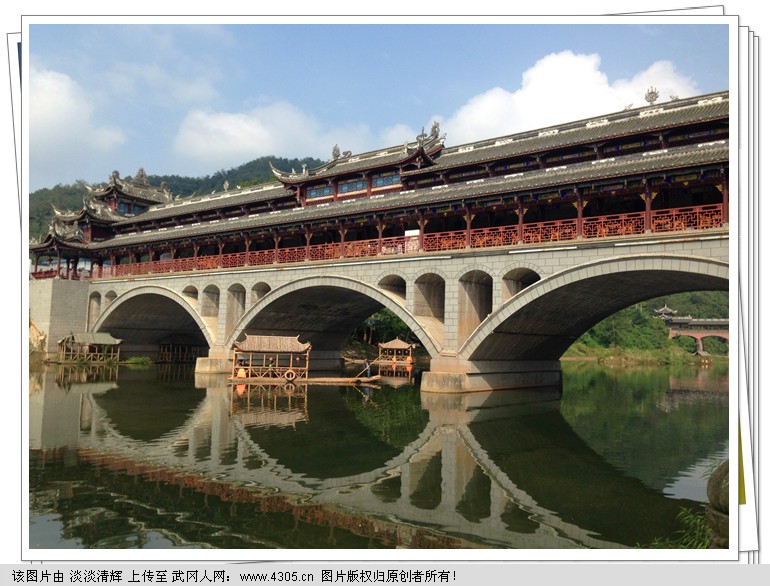

面前的味江,有一前一后兩座廊橋駕于江上����。前者秀麗繁復,雙層青瓦翹檐���,朱漆雕花欄桿,一個也不少��。后者則質樸簡潔���,素色單層廊檐與素色欄桿,盡顯低調大方�。而最令我欣喜的是,在陽光的照耀之下���,江面水波瀲艷,而這瀲艷的波光投射在石徹的橋洞上���,那光影如一張不規(guī)則的網����,不安份地晃蕩著,影影綽綽間�,你不得不感慨大自然才是天底下最高明的能工巧匠,唯有它能描畫出這樣動人的光景��。

逆江而上�,兜兜轉轉����,進入古鎮(zhèn)的腹地。雖然鎮(zhèn)中的一條水渠因是枯水期��,不得“問渠哪得清如許����,唯有源頭活水來”的意境���,但閑適地行走于中,我依然為種種別的意境感動:隨時踩上一塊看似不經意鑲嵌的刻畫了精致花紋的青石板����,隨時瞥見路邊一具看似不經意立在那兒的靈動的雕塑,隨時抬頭看到低矮的屋檐下掛著一盆盆看似已成長了千年的蘭草�����,隨時低頭發(fā)現陽光投射在地面的屋檐和蘭草的齊整錯落的光影�。——這一切,似乎都亙古有之�,漫不經心處透著精致����,不以為意間蘊含古意��,那種意趣天成�����,卻得之不傲�、清淡處之的姿態(tài)��,大概就是街子古鎮(zhèn)的靈魂����。有著這樣的靈魂��,能生長出唐求這樣獨具個性、至真至純的詩人,也就不足為奇了�。

盛裝著古鎮(zhèn)的靈魂����,繼續(xù)往前走,抬頭便看到前方有一座塔��,不用說�����,這就是著名的字庫塔了�。字庫塔建于清道光年間�,用石條����、石墩和青磚建成�。塔高15米。塔呈六方體形��,分五層����,最上面的四層外墻刻有“白蛇傳”等壁畫。精致的壁畫��,因了時代的變遷�,已經遍顯滄桑����,滿含古意��。還有一些頑強的枝葉于檐角伸展出來��,更增添了塔的意蘊����。百度搜索字庫塔的來源���,原來是街子人信奉“惜字是福”��,認為隨便丟棄、污染有字的紙是缺德的事�����,于是修建了兩座字庫塔�,專門用來焚燒字紙。如今另一座已毀�����,唯這座則保存完好�,供我們憑吊�。

因為這個來源����,我不禁更對街子古鎮(zhèn)肅然起敬了����。連寫有文字的紙張都不隨意污染或扔棄,并專門為之建一座焚燒塔�,可見古街子人���,對文化對傳統(tǒng)是如何的心存敬畏�����,這一點是值得我們現代人好好觀照并自我反思的���。

逛了古鎮(zhèn)�����,吃了午飯���,接下來便是這次青年活動的重頭戲:爬鳳棲山。鳳棲山����,原名鳳岐山,因為山石的形狀酷似鳳頭而得名��。在歷史上曾屬青城山一百零八景之一���,自古有“藏龍棲鳳”之稱���。鳳棲山擁有千畝原始森林,千年古楠��、古柏、古杉���、古銀杏、參天蔽日����;山中深藏以光嚴禪院為中心的32座寺廟等古跡。

我們就在原始森林中攀爬而上��。好在森林雖然原始����,攀登的路卻是成熟的。一路上��,既有石制階梯��,也有木制棧道,它們在蒼天古木的映襯下��,都顯得古拙質樸����,又有飛鳥的啁啾和爬蟲的低吟,就更流露出它的清幽雅靜���。一級一級蜿蜒而上地攀登,我們久坐辦公室而勞損的肩頸和腰椎�,久居城市而塵土蒙蔽的心肺,久盯電腦而黯淡艱澀的眼眸�,久未跋涉而日趨懶惰退化的腿腳��,都無一不在這里獲得新生的能量�����,變得靈動起來����。

貪婪地盯著整片綠色,大口呼吸鮮美的空氣�,我們勇敢前行。前面的大半截山路��,雖然陡峭���,但每每累到極致時�,前面就鋪展開一段平地或往下的路,雖然我一直擔憂這樣的既上又下����,頂峰總在遙遙無期處�����,但畢竟有了休息的機會��,爬山的過程,也顯得可以輕松對付���。

只是,當我們大口的呼吸逐漸變成粗重的喘息��,我們才爬過一大半路程����。此時����,我們面臨兩種選擇,一種是繼續(xù)攀登�����,上了頂峰再乘車由盤山公路下山����,一種便是原地返回。部分人放棄了�,踏上返回的路����。我本著“不走回頭路”和“不上頂峰死不休”的精神���,毅然加入勇攀高峰的隊伍�����。

然而身后的山路,與接下來的山路相比�����,著實是小巫見大巫����。我們所面臨的不再溫柔而善解人意時有緩沖的山路,而是兀自聳立睥睨著渺渺眾人的�,一大截接著一大截的陡峭階梯��,我往往以為爬上去便是峰頂了�����,然而峰回路轉間又是一大截接著一大截階梯�����,那種沒完沒了的陡峭���,讓人望而生畏望而卻步。

不過��,雖然望而在心中生了畏懼,腿腳卻是不會輕易卻步的����。我和輯美女互相扶持,彼此打氣�,實在累了,就扶著旁邊的大樹站立一會兒�����。也不能休息久了��,爬山需要的就是一鼓作氣���。我們無心流連周遭的風景����,心中唯存同一個信念���,無論如何�,也要攀登至頂峰���。

向頂峰攀登的路上����,除了部分男生,唯余三個女生����。作為女生代表的我們,也少不了獲得男生們的贊嘆與鼓勵����。直到最后,面對著前面幾十級臺階時��,聽到他們在前面大呼 “到頂了”�����,勝利在望的感覺實在美妙��,仿佛一路上流下的每一滴汗水�,都有了特別的意義��。我們很快爬了上去�,到了頂峰����,看到了一塊非常質樸的石碑���,上面書有“海拔902米”��。雖然海拔不算太高,但攀登的道路����,卻同樣崎嶇陡峭���,一路攀登的艱辛體驗�,亦是絲毫不打折扣���。“山高人為峰”�,我們終于站在了峰頂�,成為了山的“頂峰”���,腳下的大山�����,也終于不再以睥睨的眼光看待我們,取而代之的是發(fā)自內心的仰視��。

下山的路上,輯美女發(fā)了一條微信朋友圈:“只有登頂了才能體會爬山的暢快”���,點贊的同時�����,我也在思考,爬山����,能給我們怎樣的啟示呢����?是流汗的暢快淋漓�?是征服的欲望滿足?還是“一覽眾山小”的自我成就����?或許�����,更應該是:唯有一步步扎實的積累��,才能成就攀登峰頂的小小滿足���,以及不懼另一座高山的從容氣度。

——這���,大概也是團委組織這次活動的意義之所在�����。

![]() 棲息的白鷺

棲息的白鷺![]() 晃蕩的光影

晃蕩的光影![]() 御龍橋上

御龍橋上![]() 從橋洞看過去

從橋洞看過去![]() 細節(jié)之美

細節(jié)之美![]() 客棧之美

客棧之美![]() 古街

古街![]() 字庫塔

字庫塔![]() 鳳棲山上

鳳棲山上![]() 峰頂

峰頂