中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化必須要深入人心

劉昊然

近些年來(lái)�,隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展����,面對(duì)傳統(tǒng)文化這塊凈土,許多的門戶網(wǎng)站積極發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)�����,舍得拿出黃金版面和黃金時(shí)段打造優(yōu)質(zhì)的文化欄目���,把最優(yōu)秀、最精彩�����、最關(guān)注的傳統(tǒng)文化食糧呈獻(xiàn)出來(lái)�,讓讀者、觀眾�、聽眾了解中華文化悠久的歷史、汲取傳統(tǒng)文化的精髓�,飽餐優(yōu)秀華夏文化盛宴,接受傳統(tǒng)文化的洗禮���。

最近幾年央視的百家講壇節(jié)目�����,之所以蜚聲海內(nèi)外����、令老百姓家喻戶曉,就在于利用了央視的強(qiáng)大覆蓋力���、傳播力����,向億萬(wàn)觀眾打開一扇半遮半掩的窗����,讓無(wú)數(shù)百姓一睹百家爭(zhēng)鳴百花齊放的風(fēng)采,走進(jìn)傳統(tǒng)文化博大浩瀚的學(xué)術(shù)殿堂����,接受通俗易懂、形象生動(dòng)的文化熏陶�����。再如央視推出的《中國(guó)漢字聽寫大會(huì)》,里面那些將枯燥的中國(guó)方塊漢字���,辦成引發(fā)民眾廣泛關(guān)注��、讓大家都喜聞樂(lè)見的節(jié)目���,就在于大膽的創(chuàng)新和效古。網(wǎng)絡(luò)媒體就是要這樣����,通過(guò)寓教于樂(lè)����、寓文于娛的形式,讓優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化充分展示在世人面前��,像天上的星月一樣光亮我們的眼睛�����,凈化我們的心靈��。

對(duì)于主流媒體而言����,門戶網(wǎng)站傳承優(yōu)秀的中華傳統(tǒng)文化���,既是一種責(zé)任擔(dān)當(dāng),也是一種輿論刷新��。我們每一位媒體人都要自覺(jué)以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為指導(dǎo)��,激濁揚(yáng)清�,堅(jiān)守我們的精神家園,大力弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化�����,真正意義上使照耀我們中華數(shù)千年的文明之光��,在中華大地上熠熠生輝����、發(fā)揚(yáng)光大!

近段時(shí)間以來(lái)�����,一些有影響的門戶網(wǎng)站���,相繼都開辟了中國(guó)傳統(tǒng)文化專欄����,凝聚了大批愛好傳統(tǒng)文化的朋友們,長(zhǎng)時(shí)間聚焦在一起��,致力于弘揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)文化�����,弘揚(yáng)以儒����、釋、道為核心的優(yōu)秀文化���,弘揚(yáng)慈悲、仁愛�����、積德���、百善孝為先的傳統(tǒng)美德���。建設(shè)傳統(tǒng)文化門戶網(wǎng)站��,把中國(guó)傳統(tǒng)文化推向世界����,擴(kuò)大中國(guó)傳統(tǒng)文化的影響����,營(yíng)造傳統(tǒng)文化的學(xué)習(xí)氛圍,也是各門戶網(wǎng)站的和諧共濟(jì)的立場(chǎng)和初衷���。

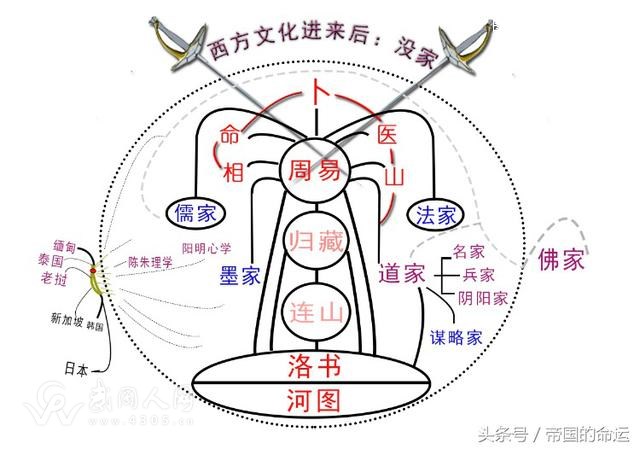

中華民族�����,許多的傳統(tǒng)文化�,是中華文明演化而匯集成的�����、一種反映民族特質(zhì)和風(fēng)貌的民族文化����,具有鮮明民族特色���、歷史悠久、是中華民族幾千年文明的結(jié)晶�����。其中除了儒學(xué)文化這個(gè)核心內(nèi)容外����,還包含有其他文化形態(tài),如道學(xué)文化���、佛學(xué)文化�����、還有易學(xué)文化等等��。

天涯社區(qū)傳統(tǒng)文化論壇��,堅(jiān)持以傳統(tǒng)文化服務(wù)百姓,構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo)�����,圍繞中心,服務(wù)大局�,進(jìn)一步推動(dòng)傳統(tǒng)文化事業(yè)的大發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)健康你我他�����、和諧天地人為建設(shè)目標(biāo)����,打造中華傳統(tǒng)文化——傳統(tǒng)文化人。今天��,本次論壇有幸采訪了民間易學(xué)堪輿師蘇九皇先生�。蘇九皇憑借扎實(shí)的易學(xué)理論基礎(chǔ)和豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),在民間堪輿界有著一定的聲譽(yù)��,曾經(jīng)為國(guó)內(nèi)�����、香港等多家知名房地產(chǎn)企業(yè)策劃風(fēng)水�����、占卦預(yù)測(cè),并為眾多企業(yè)提供戰(zhàn)略決策及運(yùn)籌解決方案���,廣受好評(píng)�。

首先�����,蘇先生開門見山地表示�����,周易堪輿學(xué)��,是研究天體星象自然規(guī)律��,對(duì)人類信息密碼和生活影響的一門學(xué)科�。我們現(xiàn)在要學(xué)會(huì)科學(xué)辯證的運(yùn)用易學(xué),結(jié)合儒家文化�����,取其精華去其糟粕����,弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)文化����,期望為人類的可持續(xù)性發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)���。

蘇先生曾多次撰文,專題闡述中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承及發(fā)展的意見和建議�。我們傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要意義和總體要求、主要內(nèi)容����、重點(diǎn)任務(wù),在于要為新時(shí)期傳承發(fā)展中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化����,理順一條明確的方向。傳統(tǒng)文化傳承的核心思想觀念���、是中華傳統(tǒng)美德和中華人文精神幾個(gè)方面的具體表現(xiàn)手法���。其中涉及的易理思想觀念,蘊(yùn)含著中國(guó)傳統(tǒng)哲學(xué)的思想觀念�����,是中國(guó)古代樸素的唯物論,并具有現(xiàn)實(shí)的指導(dǎo)意義�。我們?nèi)绾螌⒁讓W(xué)的主要思想及易學(xué)理論相關(guān)的內(nèi)容,作具體的淺析就知道���,易學(xué)倡導(dǎo)的尊時(shí)守位�����,時(shí)止則止��,時(shí)行則行���,動(dòng)靜不失其時(shí),其道光明����。——就是說(shuō)明我們要懂得待時(shí)而動(dòng)的道理,也就是說(shuō)萬(wàn)事萬(wàn)物在世間都有其一定的位置�,我們每個(gè)人都應(yīng)該基于自己的人之初性本善來(lái)活動(dòng),履行好應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任�,即位其所位焉,正也���。再則達(dá)常知變����,窮則變,變則通����,通則久�����。意思是說(shuō)易道�,窮盡變化,變化通達(dá)��,能通達(dá)則可以長(zhǎng)久����。意喻我們?nèi)酥挥凶儎t通,變的目的是為了平衡��,將不平衡變成平衡就才能未雨綢繆�,防患于未然。

蘇先生說(shuō)孔子對(duì)《周易》的貢獻(xiàn)�,除了伏羲氏周文王以外,無(wú)有出其左右者��。孔夫子說(shuō)周易揭示事物之本質(zhì)而確定行事之辦法��,已經(jīng)概括了天下所有事物的規(guī)律���,如此而已���。通曉萬(wàn)物之理,得以辦好各種事情���,指通曉萬(wàn)物的道理并按這道理行事而得到成功��,這是個(gè)千古不變的規(guī)律��。

是的���,我國(guó)的傳統(tǒng)文化源自不同的歷史時(shí)期,有明顯的時(shí)代特征�����,相對(duì)于人類進(jìn)步的腳步來(lái)說(shuō)���,有些文化內(nèi)在意義存在有明顯的歷史局限性����。我們要針對(duì)傳統(tǒng)文化做好梳理和審視,將一些消極落后的思想摒棄掉��,萃取精華�,去偽存真。這才是符合我們時(shí)代所需要的�。

要挖掘優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的思想價(jià)值��、以及繼承優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的精神內(nèi)核����,發(fā)掘傳統(tǒng)文化的思想價(jià)值。如傳統(tǒng)文化中的愛國(guó)主義精神����、愚公移山的開拓精神等,幫助我們樹立正確的人生觀���、世界觀�����、價(jià)值觀�。我們要注重挖掘傳統(tǒng)文化中符合當(dāng)前的歷史時(shí)代發(fā)展的內(nèi)容,使之真正的發(fā)揚(yáng)光大�。

但是,目前我們要如何堅(jiān)守住傳統(tǒng)文化的基本元素���,這也是包括蘇九皇在內(nèi)的大部分傳統(tǒng)文化工作者的深思熟慮的地方����。因?yàn)楫?dāng)前時(shí)代是世界文化大融合的階段�,東西方文化間互相交流,互相滲透���。想要做好優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承�,就絕不能固步自封�。既要做到海納百川,也要守住傳統(tǒng)文化的基本底線����,讓我們國(guó)家我們民族的優(yōu)秀傳統(tǒng)文化永葆生機(jī),所以�����,我們也極力呼吁�����,我們要建立傳承的保障機(jī)制。實(shí)施文化立法����,完善相關(guān)法律法規(guī),建立行政管理制度���,建立傳承人才的培育制度����,同時(shí)制定關(guān)于文化管理和開發(fā)的一整套政策體系��,形成利于構(gòu)建文化傳承體系的保障機(jī)制��。

當(dāng)然��,蘇九皇覺(jué)得作為民間力量去推行��,的確是勢(shì)單力薄的����,推行的效果也是微乎其微�。最重要的是要通過(guò)社會(huì)各界�����,甚至是包括各地方政府階層����,要建立完善的協(xié)同宣傳機(jī)制����,做好優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的引導(dǎo)和宣傳工作。面對(duì)傳承和弘揚(yáng)我國(guó)傳統(tǒng)文化的責(zé)任�����,我們國(guó)家有關(guān)教育主管部門�����,可以針對(duì)這一狀況���,制定相關(guān)的教育制度��,將傳統(tǒng)文化融入日常教育���,保障教育階段傳統(tǒng)文化的有效傳承����。通過(guò)進(jìn)行系統(tǒng)性的教育��,讓我們的老百姓將仁愛��、敬業(yè)����、孝順和誠(chéng)信等價(jià)值理念內(nèi)化于心,成為自覺(jué)的行為準(zhǔn)則和精神追求��。

當(dāng)然�����,從另一個(gè)角度講��,蘇先生也坦承�,尊重傳統(tǒng)不能食古不化����,過(guò)去的東西一股腦兒都拿到今天來(lái)照套照用肯定是不可取的,更不能作繭自縛。文化的生命力在于不斷地創(chuàng)新�。我們必須要立足于現(xiàn)在,把跨越時(shí)空�、超越國(guó)度、富有永恒魅力��、具有當(dāng)代價(jià)值的文化精神弘揚(yáng)起來(lái)��,以兼收并蓄的包容精神�,借鑒其他優(yōu)秀文明成果,通過(guò)轉(zhuǎn)化再造����、豐富發(fā)展,煥發(fā)新的生命力�����。

到底如何使優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化�,成為我們?nèi)粘I畹囊徊糠郑?/span>在這里,蘇九皇先生一針見血地指出���,我們中華幾千年來(lái)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化不是擺設(shè)�,不是只限于供學(xué)者階層去研究的對(duì)象��,而是養(yǎng)成我們民族靈魂的最好營(yíng)養(yǎng)。如果一種文化產(chǎn)品只存在于博物館中���,一種文藝形式只存在于舞臺(tái)上���,那么我們就可以說(shuō),它們已經(jīng)是名存實(shí)亡了��。同樣的道理��,如果傳統(tǒng)文化只存在于學(xué)者的書齋里或研討會(huì)上��,那么我們也可以說(shuō)��,它已經(jīng)窮途末路了��。

傳承的文化在哪里呢�����?最后�,蘇九皇先生在專欄給出的答復(fù)是,傳統(tǒng)文化必須活在街道上���、或在家庭中、或在我們的人心里面。所以���,他也由衷的希望��,中國(guó)傳統(tǒng)文化必須活生生扎根在我們?nèi)A夏子孫的血脈的���,以至于讓我們中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,必須要深入人心�,成為國(guó)民的一種文化素養(yǎng)和日常行為的遵循。那么���,的確需要我們?cè)趥鞑ズ秃霌P(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的同時(shí)�����,要選擇我們底層老百姓喜聞樂(lè)見的文化載體���,闡釋和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀,要充分發(fā)揮傳統(tǒng)美學(xué)教育與社會(huì)教育的合力���,古為今用�、學(xué)以致用�,把傳統(tǒng)文化的精髓融入新時(shí)代的步伐中���,與時(shí)俱進(jìn)。