鳳凰山下一書匠

記深圳書法家廖小立先生

蘇九皇

一

深圳����,鳳凰山�����,被譽為寶安第一山�,有"鳳山福水福盈地"之美稱��。佛教泰斗本煥大師親筆題詞的“鳳凰山”��,蒼勁有力地矗立在半山腰���。佛教古建筑的鳳凰巖古廟曾有記載:“鳳凰巖,在茅山之北�,巨石嵯峨;廣數丈�,洞澈若堂室,相傳有鳳凰棲于內����,故得名?�!?/span>

相傳�,南宋文天祥的宗親晚輩文應鱗為躲避元軍�����,幾經輾轉來到鳳凰山����,見此地風景秀麗����,便就山頂建一小樓隱居下來。此后數百多年來�����,文氏子孫在便此繁衍生息���,至今已成為寶安周邊一大望族�。

鳳凰山西眺伶仃洋�,南瞰深圳灣,在原生態(tài)的峰巒連綿的疊翠山嶺中���,到處樹木蔥茂����、山泉淺唱,壑洞幽藏�、風景綺麗。遠遠地看起來���,鳳凰山的確形如一只展翅欲飛的鳳凰�,停棲在浩瀚的群山峻嶺之間�,這和山腳下文化廣場的盡頭的棲鳳臺遙相呼應。

在進入鳳凰山的入口處�,巍峨可見的棲鳳臺圓形臺基高三層,大型基座上托起翩翩起舞的美麗鳳凰���。傳說中的鳳凰的雕塑通體金色,形體飄逸簡潔��,結合蓮花池旁“鳳凰山”三個大字�,也是本煥法師對鳳凰古寺的圣水靈泉的點化加持,感覺趣味盎然��、更覺錦上添花�。

當然,鳳凰山最引人注目的還當屬 “鳳巖古廟”��。寺廟供奉的觀世音菩薩�����,迄今已有六百余年。經明����、清、民國至今倡修多次���,遠近聞名�。遐邇人士�,游者如織。于是更多文人騷客接踵而至�����,吟詠山光水色���,爭留詩章筆墨��。故鳳凰巖有“物華天寶�����,人杰地靈”之氣象萬千��,雖然歷經千百年來的狂風暴雨�����,“頂上鰲峰”卻依然屹立無恙�。

“鳳凰不墨千秋畫,山水無弦萬古琴���。忠魂常伴千回轉���,此去瑤臺作仙人?!兵P凰山不僅具有自然生態(tài)的魅力,還有獨特的人文歷史景觀�����、優(yōu)美動人的歷史傳說��,這也是鳳凰山香煙繚繞����,晨鐘暮鼓,逐漸成為深圳乃至周邊地區(qū)重要的佛教文化中心的頂禮膜拜之所在����。

環(huán)顧鳳凰山的人文歷史、宗教特色��,尤為突出的還有“鳳凰文昌塔”��。鳳凰文昌塔始建于清嘉慶年間���,青磚砌造�����、高六層�����,是寶安現存的最高古塔���。塔基六角,每層塔門均有石匾或對聯���,塔為疊澀出檐��,檐用五層菱角牙子��,七層平磚疊澀砌出����。塔內每層原有樓板、木梯���,引攀至頂�����。

文昌塔的每一層的聯匾都有牌匾及對聯����,譬如 “鳳閣朝陽”���;“近丹山從鳳翥�����,天開黃道任龍翔”,還有“風云蟠五嶺�,金壁聯三臺”�;等等����,這些剛勁有力的字體均為楷書陽文,就像塔邊的一股溪流�,繞塔住下飄逸逕流,匯入珠江�����。

也就是在這個人杰地靈的青山綠水之間����,在鳳凰文昌塔下,在鳳凰山的羊腸小道上�,在觀音橋畔,在沿溪步道上����,沿鳳凰山主要溪流溝谷、麻石樹林間���,人群中有這樣的一位中年學者���,他經常在這里早晚移步換景��,沿著潺潺溪流�,或者瀑布連連�,然后朗朗上口“扶節(jié)直上飛云頂,舉手不覺摩蒼冥”����,或在嘆為觀止的“伶仃奇石”上以石代筆、這就是來深多年的湖南籍書法家廖小立先生�。他同時也是集佛家及儒家文化于一身、著作等身的一位內地企業(yè)家���。

廖小立先生���,湖南衡陽人,系人民文藝家協會會員����、香港國際華人書畫家協會理事、中國翰林院書畫家協會會員��。他從小酷愛書法�����,從顏楷入手,兼習曹隸后學王米�����、臨池不輟����,多次獲得全國書畫大賽各種獎項���,中國國際集郵網還以《中國當代書法名家廖小立》為題���,將他創(chuàng)作的書法作品印制到郵票,電話充值卡�,電話卡以及明信片上,由中國郵政全國發(fā)行����,隨之相繼國內的許多書畫機構和收藏家收藏或與其簽約書法創(chuàng)作作品。

二

鳳凰山腳下��,也就是文昌塔旁的一座小樓頂層��,是書法家廖小立先生的工作室�����。幾十平方米的房間內,最引人注目的是他的恩師---著名書法大家歐伯達先生所書的隸書橫幅“天道酬勤”四個大字�����。廖小立自己的幾幅書法作品也懸掛于室內四壁�����,藝術氛圍相當濃厚��,讓人如沐春風���。

談到書法���,談到生活,廖小立先生感慨地說:“書海茫茫����,我愿為之畢生潤筆,學無止境����?�!?/span>

初見廖小立先生���,很難想象他是一位書法家。這個看起來完全是“廣東佬”的湖南人����,聲如洪鐘�,孔武有力,頗有“南蠻子”風范����。其實交談之后發(fā)現,他倒是從小習字�,身上有著儒家血統(tǒng)的書生意氣。我和他是相識相知多年的老朋友了����,和許多熟知他的人一樣,對他的為人處世的灑脫和不拘我們大家都是贊譽有加的��。

廖小立先生于上個世紀90年代初��,告別家鄉(xiāng)來到深圳,進入深圳當時較早的印刷廠工作���。他從小就對書法情有獨鐘�,喜歡寫寫畫畫��。到印刷廠工作后�����,許多車間遺漏的廢紙就成了他苦練書法的最好材料�����,從隸法張遷�����、禮器��、再到衡方諸漢碑�,楷法碑志,行取二王����,行草金文,熔碑鑄帖,篆隸楷行四體皆通�,猶以行書見長。后來還得到歐伯達先生的悉心指點��,臨習漢碑����,繼涉魏晉,數年后書藝大有長進�。

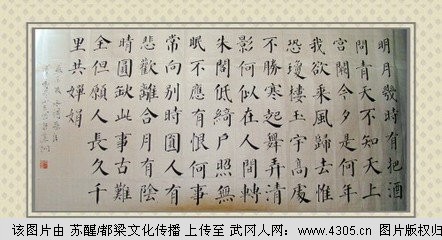

廖小立先生的書法作品,用筆豪放質樸���,敦厚圓潤,線條宛轉靈動���,有正楷之凝重�����,也有狂草之流暢��,筆畫線條老到�����,造型結體自然�,體現出一種大氣陽剛之感。

書法創(chuàng)作往往是集筆畫以成字���,組字而成篇�,從而表現出作品書寫的至上境界��。而書法美的真正表現����,有“實”與“虛”兩個方面?�!皩崱笔怯行蔚?�,包括用筆�����、結構��、乃至章法等等���;“虛”的方面都是無形的����,看得見而摸不著的,包括神采��、氣韻��、以及意境等等方面��。

還是在深圳的時候�,經常看廖小立先生臨寫碑帖�,他的用筆、結構和章法�����,都是可見的形體���。我還為他編輯過一些寫字的鏡頭,特寫的鏡頭里經?�?此霉P有遲急�����、起伏、曲折之分����,往往筆鋒有正側、藏露之別�。他的字筆畫形講求筆力與筆勢;特別是行楷的結構有奇正��、疏密����、違和等法理;有時候草書的章法有賓主��、虛實以及氣脈連貫���,三者之間相輔相成��。廖小立先生對書法的章法也是如數家珍�����,他說真正的書法的神采�����、氣韻�、意境都是無形之物,需要通過有形的用筆�����,結構與章法加以表現出來���。

神采是書法藝術的靈魂���,的確如此?��?此囆g家當場表演應該是很好的精神享受�。每當現場看到包含意境�、情調、風度��、品格等內涵流利地書寫在宣紙上時�,同樣愛好書法的我也是情有獨鐘����。我也了解到書法藝術的繁榮期����,是從東漢開始的����。無論是天資極高的蔡襄和文采洋溢的蘇東坡,還是學貫五車的黃庭堅�,他們都力圖在表現自己的書法風貌的同時,凸現出一種推陳出新的姿態(tài),使章法結構激情揮霍于筆墨之間,并給人以一種刻骨銘心的審美意境���。

廖小立先生習字30余載,他將自己的作品在家里所有空間布置起來,使家形成一個具有生活氣息的書法裝置空間�。而居住在深圳鳳凰山腳下幾乎一住就是20余年����,在鳳凰山腳下、鳳凰文昌塔畔的生活中����,廖小立是一個大忙人,每日習字至少兩小時以上����、然后不斷攀爬在鳳凰山的每一個角落。鳳凰山上的幾乎每一顆樹�����、每一塊青石板,每天都會循環(huán)著在他的背后和腳下盤旋��。于是他就將鳳凰山的大自然造化復制到自己的書法作品里����,這種以書法為載體的生活與他發(fā)生了交流關系,空間的整體書法環(huán)境使廖小立先生的家里形成一種成就感����,而廖小立先生說:正是因為這里的靈石秀水,讓他自身雖然在日常緊張的工作�����、生活中找到了一種釋放����,精神上找到一種寄托。

三

廖小立先生家里以及他的工作室����,他隨手寫的“人之初��、性本善”等等三字經和包括中國傳統(tǒng)文化格言在內的一些書法作品,到處都是��,包括天花板���、地面����、門�����、風扇����、空調、電視機�、飲水機、桌子等等全都布滿了各種字體的書法作品�,無意中便會讓人受這環(huán)境的影響而產生對書法的濃厚興趣。

深圳經濟特區(qū)的建設�����,在廖小立先生眼里,他就是一個身體力行的見證者�。在深圳改革開放初期,深圳并沒有具備自覺藝術觀念的高層次的書法個體�����,更沒有被組織起來并有目標指向的書法藝術載體�����。而自從有了深圳特區(qū)的經濟建設突飛猛進以后���,才有了真正的文學藝術的嶄新飛躍�����,各種各樣的藝術形式伴隨著深圳特區(qū)的發(fā)展而迅速發(fā)展起來����,并有了突出的特點��。許多在深圳打拼的成功人士���,除了市場經濟的養(yǎng)家糊口之外����,個人的藝術追求更具有開放性。氣息清新�,時代感強����,風格多樣,是深圳藝術整體的風貌特征�����。改革開放的特區(qū)環(huán)境�,充分自由的創(chuàng)作心態(tài),豐富暢達的文藝信息���,促成了像廖小立先生一樣呈多風格化發(fā)展的個體表現層出不窮����。廖小立先生也就是在這樣的大環(huán)境下����,在深入傳統(tǒng)中尋求自我,具有不同風格的創(chuàng)新意識的同時����,又具有探索性��。當然在藝術手法上��,既有傳統(tǒng)功夫��,又有強烈的現代審美追求�����。

深圳的確是一個大熔爐�����,可以說是中國改革開放的一個縮影���。與之呼應的是,在深圳的各行各業(yè)活躍著許多書法藝術愛好者的身影�。在這里,植根于傳統(tǒng)���,又有著現代的思維�,形成不同的風格特點���。深圳的前沿有較強的視覺沖擊力��,個性風格突出�����,入古出新化古為今�����。

廖小立先生用自己一幅幅極具沖擊力的書作�,其行草承傳“二王”�,體現了帖學一脈中精致小巧的一面,雅致而耐人尋味���。其實他書寫最多的還是毛澤東主席的《沁園春.雪》���。他相當崇拜毛澤東,這首詩也是毛澤東的代表作之一�。往往每次他書寫前更是心潮起伏感慨萬千。他說�,幾十年來,他一再闡述何謂“筆墨”�����?“筆”即是筆在紙上走動運轉時留下來的痕跡;“墨”即是墨色在字里行間所達致的渲染效果��。就像寫毛主席詩詞的時候��,你就要懷著一股敬畏的心情����,那么,一氣呵成之后����,字里行間,便有了氣貫長虹的脈絡���。

談到筆墨問題���,其實,世間上沒有一成不變的書法技法��,為什么惟有中國人要用一種方塊字的技法和觀點去衡量所有的筆墨呢��?也許廖小立先生的書法技巧是由多年的創(chuàng)造中親身體悟出來的����,不是那些純理論家的故弄玄虛����。他說���,要在于墨海中立定精神�,筆鋒下決定生活��,自我境界一定要高����,整個身心要融入創(chuàng)造之中����,既要無視于前人所既定的規(guī)范,又要我們內心真正的需要才是最好�。就像本煥大師創(chuàng)作的“鳳凰山”����,需要的是佛教這種前人所具有的偉大的虔誠品格���,這才是我們要發(fā)揚光大書法藝術的傳統(tǒng)精神之所在�。

四

書法的基礎與基本功,就在其本身技巧的重復鍛煉�����,當然也在于傳統(tǒng)功力的深厚與否�����。由臨摹所學的各種帖法與技巧���,想做一個書法工作者�,必須打好基礎��,學字一定要從臨摹歷代各家各派大師的技法開始�,先要把各種不同的傳統(tǒng)表現技法學好了之后,才能談得上創(chuàng)造��,才能建立個人風格���,基本功不扎實實在是不可以妄想的。

廖小立先生很健談����,他經常說�����,一支筆走天下���,我們不但要修身養(yǎng)性,還要追求廣博�,發(fā)明并創(chuàng)造出一種或多種適合我們自己的需要與表現技法,然后緊緊抓住它�����,再重復地鍛煉�����。重復�、重復�、再重復地練習,等到這種獨特的技巧愈練愈精��,達到成熟完美時���,那么我們就可以揮灑自如�,我們個人的書寫風格也已建立完成。因為我是一個沒有臨帖功底的人���,他經常告誡我說�����,如果不好好打下堅固的基礎���,這時你的個人章法就開始露出地面,將來不管你的個人金字塔能建多高��,就要看你的基本功力是否深厚����、專一?個人獨特的風格再強���,但自己各方面的修養(yǎng)沒有精煉成熟�,那也是高處不勝寒���,會轟然倒塌掉�。

每次見到廖小立先生,感覺都是那樣的平易近人�����,笑聲爽朗��。沒有絲毫的傲氣���,沒有半點的做作��。很難想象厚積薄發(fā)的書法家原來竟是這等樸實無華���,誠信厚道,謙虛勤奮���,既集中體現了廖小立先生本人的精神風范���,同時也體現了深圳本土以外的藝術風格。見字如見人���,從普通員工到業(yè)務員,再到自己創(chuàng)辦印刷廠����,廖小立先生經營的企業(yè)服務態(tài)度和服務質量在紙品行業(yè)享有了很好的口碑和信譽�����。尤其是近年來��,偏愛書法的他在全國性的賽事中也是屢創(chuàng)佳績�。

五

廖小立先生算是老深圳了����。上世紀90年代來到深圳后,他工作之余堅持書法創(chuàng)作�,漸漸探索出自己的書法風格。他書寫的作品都有一種獨特的表述方式�,內容決定形式,他不喜歡千篇一律����。善于從大自然尋找美,并且將這種美融入到創(chuàng)作中��,帶給觀眾視覺享受����。就像鳳凰山的古崖篆刻一樣����,書法時章法一定要到位����,每一個字都要特別講究結體、技法和氣韻���?���?此淖髌?���,有濃有淡,疏密結合���,高低錯落���,富有節(jié)奏韻律感,參差有致而不失整體神韻�。

在書法界,沒有對傳統(tǒng)的透徹理解���,無以談創(chuàng)新��。據了解����,現在每天廖小立先生還堅持臨摹顏���、柳�、歐�、趙等諸家碑帖,還對秦簡漢隸心慕手追�。從廖小立先生的作品中可以感受到既有湖湘深厚的文化底蘊,又帶著深圳敢創(chuàng)敢試的創(chuàng)意與活力�����,集兩地文化的碰撞與交融于一身��。其中�,大量的古體詩作是廖小立先生對生活對藝術感悟的最真切的詮釋,也全面地展示了他的創(chuàng)作思想和藝術功力���。

藝術創(chuàng)作的過程是藝術欣賞的過程���,欣賞能提高人的藝術修養(yǎng)�����。藝術探索是對美的一種追求和進取����,使人始終保持一種樂觀向上的精神狀態(tài)���。不斷追求藝術的愿望���,能怡情養(yǎng)性、心態(tài)平和�、益壽延年。有時候���,他一天寫好幾個小時��,甚至還帶了筆墨紙硯去鳳凰山的深處���,一個人苦苦操練,但是一點都感覺不到疲勞和辛苦。

書法的創(chuàng)作中不要刻意為之���,要隨意而為��,方能出精品�����。因此�,平時還要多讀書����,多提煉,多采納山林之氣�����,不要落入俗套��,不要沾染“市井之氣”���,陶冶情操��、取雅存真���。同時���,這也是對中國傳統(tǒng)文化的一種保護和延續(xù)。

廖小立先生書法大氣淋漓���、瀟灑風流��,集天賦��、才情���、神采、逸韻為一體�����,但對于所謂“書法家”的稱謂��,他總是謙虛的笑笑:“與真正的書法大家相比�����,我只敢稱得上是一個能夠剛剛拿得起筆來的書匠而已……”�����。

——這就是我的好朋友,樸實無華的廖小立先生�����。