傳統(tǒng)文化是以人為本的活態(tài)文化遺產(chǎn)

彭德虎

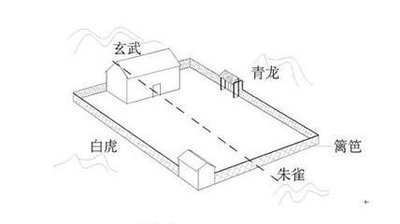

在中華本土�����,中國的家居環(huán)境建設(shè)����,很注重改造風水。如果我們下功夫�,花氣力翻撿一遍歷史上留下的地方志書,以及地方保留下來的村譜����、族譜�����。在這些資料上,我們不難發(fā)現(xiàn)����,每部書的首卷,都會敘述當?shù)鼐哂械胤教厣牡乩盹L水�����。如果再細加歸納�,一定會發(fā)現(xiàn),許多和我們列祖列宗��、世世代代改造風水的記載都會記錄在冊�。這些,也對于我們今天的人����,在現(xiàn)代的家居環(huán)境改造中,如何進行新時代的移山填海�,建橋鋪路���,折舊建新的改造工作,提供了一定意義上寶貴的參考和建議���。

現(xiàn)代家居風水工作者的任務(wù)�,就是給我們社會上有關(guān)的需求人士���,提供一些家居建設(shè)方面有益的建議�,使城市和鄉(xiāng)村的風水格局更合理�,更有益于我們老百姓的健康長壽和經(jīng)濟的發(fā)展。建筑風水�,是我們中華民族幾千年以來的生活經(jīng)驗的積累、和集體智慧的結(jié)晶�����,指導(dǎo)我們與大自然更加和諧的相處�����,讓我們追求更加美好的生活���,體現(xiàn)了許多自然哲學的思想��。

從傳統(tǒng)文化的角度來講���,風水不能僅以簡單的科學或者是迷信的說法去界定�,其實它遠遠地超出了這個范圍����。風水是我們中文化幾千年以來��,積累下來的生存智慧和文化基因�����,是一門浩如煙海的龐大學問�。

風水學問的確是一門深奧難懂、而且技術(shù)性很強的學科�����,經(jīng)過了千百年來的持續(xù)發(fā)展�,其專業(yè)性的基本格局已經(jīng)趨于完善和成熟。時至今日�����,現(xiàn)在在中國內(nèi)地,國內(nèi)每一個地方�,都會有一些在地方享有名望的風水工作者,這是好的傳承現(xiàn)象���,也是傳統(tǒng)文化一脈相承的見證�����。

作為騰訊傳統(tǒng)文化微訪談的主持人�,編者也是一位傳統(tǒng)文化的癡迷者��,對風水堪輿有天生的愛好����。在編者的騰訊傳統(tǒng)文化論壇,編者采訪了多位來自于全國各地的堪輿易理風水名家��。結(jié)合風水行業(yè)工作者們的意見和討論�����,在我們的互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站�,專門設(shè)立易學論壇版塊,進行關(guān)于周易易學方面的探討交流。編者還線上線下走訪了很多的易學愛好者和民間風水師�����。今天很高興�����,給大家介紹一位來自于湖南的風水工作者����,蘇九皇先生。編者和他在這里���,總結(jié)出一些有關(guān)的風水堪輿理論,供讀者朋友們參考�����。當然���,本文論點只代表個人意見���,有的未必公允,還望大家自己進行理解和辨別����。

蘇九皇先生也曾經(jīng)多次做客于我們騰訊傳統(tǒng)文化的微訪談���。今天,我們與蘇先生一起來聊聊神奇的易學風水�。蘇九皇首先感謝騰訊易學論壇的邀請,能讓我們在互聯(lián)網(wǎng)廣袤的世界里���,近距離交流祖國的傳統(tǒng)文化�,的確感到很榮幸���。中華的傳統(tǒng)文化太多太繁雜�,當然��,特殊的事情還需要有特殊的符號來代表����。但是,如何把握好易理玄學的堪輿精髓���,一般主要要用宇宙時空這一些符號來進行研討����。

蘇九皇先生從上個世紀末以來,一直在從事風水學研究��,他是名副其實的實踐和理論兼?zhèn)涞娘L水堪輿師����。他精通建筑布局與家居風水,曾經(jīng)還在互聯(lián)網(wǎng)���,解決了不少易學風水派別學說之間的沖突�����。他的足跡遍及大江南北�����,喜歡專研技術(shù),功底扎實����、理論基礎(chǔ)、風水學說技術(shù)全面����、精到�。

蘇九皇經(jīng)常在我們的論壇�����,和編者推心置腹����。他說,不管處于何種狀態(tài)下��,我們首先要擺正的是心態(tài)�����。周易是理���,是宗旨���,堪輿是術(shù),是方法��,并非我們在電視或者小說上看到的那種可以呼風喚雨��、撒豆成兵的神秘之術(shù)。易學其實就從河圖洛書的先天八卦���,再演變成一個由六十四個符號��,有規(guī)律排列組合而成的時空數(shù)理模型����,是系統(tǒng)論和運籌學的模型���。所以���,我們學習易學不能迷信,要給予正確的解讀方式���。編者個人認為���,蘇九皇先生在我們論壇寫的,一系列關(guān)于揭開易理之謎的帖子和文章����,為易學風水愛好者�,提供了一些非常不錯的詳細資料�。蘇先生的揭開易學謎的論壇版塊���,這個小部落把愛好風水的一些易友們整合到一起��,大家經(jīng)常定期��、或不定期地利用業(yè)余時間�,一起舉行相關(guān)的學術(shù)交流�����。

編者也在多次的傳統(tǒng)文化易學節(jié)目訪談中�����,接觸過一些民間的奇門傳人���。也有很多的易學工作者�����,主要是理論預(yù)測得多��,決策或運籌得少��。雖然很多人能較為準確的預(yù)測事物的發(fā)展變化����,但因為較少進行運籌,就無法像古代軍師一樣達到治國安邦的高度�����,所以編者和蘇先生一樣���,希望學習預(yù)測的易友們能多在運籌上下功夫�����。

是的�,在中國�����,地大物博�����,風水文化底蘊深厚�����,隱居民間的世外高人確實不乏其人���。但普通的地理先生多停留在描繪地理之優(yōu)劣,卻不一定運籌區(qū)域性的地理布局��,更難揣摩復(fù)雜的開發(fā)區(qū)域不可再生的地理推演�。蘇九皇這樣子做了一個歸納的概括�,易學,其實是一個以時間�、空間和數(shù)理為依據(jù)的符號模型,這個模型能模擬事物的狀態(tài)和發(fā)展規(guī)律����。那么,我們?nèi)绾稳?��、正確的理解易學理論��,引進正確的認知�����,從而理論指導(dǎo)實踐��,讓易學以科學的姿態(tài)出現(xiàn)���,破除那些負面影響的傳播���,作出真正對人類有益的貢獻。蘇九皇先生覺得�����,我們必須要好好總結(jié)前人潛心鉆研的易學研究成果�����,讓它們能夠造福我們的人類��。蘇先生就是這樣�����,我們要將易經(jīng)的傳統(tǒng)理論細細分解���、提煉�����、濃縮����,摒棄糟粕,取其精華����,最終形成一套流傳后世完整的理論���。

易學甚至可以囊括一切��。蘇九皇先生這么認為�����,作為傳統(tǒng)文化的精華部分�,易學往往側(cè)重于個別地方特色的����、特別是瀕臨消亡的人口基數(shù)的民族文化的搶救,這當然是傳統(tǒng)文化保護的一個重要方面�。但同時也給我們提出了一個問題,能不能突破個別區(qū)域、民族�����、特定時間��,在中華民族的宏大敘事中���,去發(fā)掘?qū)ξ迨鶄€民族的大家庭成員的普遍影響���。以至于在全國大部分地區(qū)普遍覆蓋,不分男女貧富����、行業(yè)信仰等差別,可以在全社會�����,廣泛適應(yīng)的去進行傳統(tǒng)文化的傳承�����。

易學堪輿是指各種以非物質(zhì)形態(tài)存在的�、與我們家居環(huán)境密切相關(guān)的、世代相承的傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式。蘇九皇始終認為�����,傳統(tǒng)文化是以人為本的活態(tài)文化遺產(chǎn)�����,它強調(diào)的是以人為核心的技藝����、經(jīng)驗�、精神,其特點是活態(tài)流變�。另外,其突出的是還地理人文文化的屬性�,更多強調(diào)的是不依賴于地理物質(zhì)形態(tài)而存在的品質(zhì)。但在物欲橫流�、精神空間被嚴重擠壓的當今社會,風水同樣不可避免地在傳承過程中���,被不同程度地異化���。當然,如何避免易學風水被過度物化包裝的態(tài)勢、突破物質(zhì)形態(tài)的藩籬和局限��、保持易學易理的非物質(zhì)特征��,是尊重中華民族列祖列宗留下的遺產(chǎn)的必要態(tài)度����。

是的,傳統(tǒng)文化是我們先輩通過日常生活的運用而留存到現(xiàn)代的文化財富����。最后,蘇九皇先生做了這樣一個概括性的總結(jié)�����,我們要在歷史的長河中����,自然生成又不斷地去發(fā)展流變。雖然���,隨著地理位置所處的環(huán)境��、以及與自然界的相互關(guān)系����,還有歷史條件的變化,不斷使這種代代相傳的傳統(tǒng)文化得到創(chuàng)新�����。但不管怎樣����,我們對易學的文化認同感和歷史感,是始終不變的�����。